常州法学名家

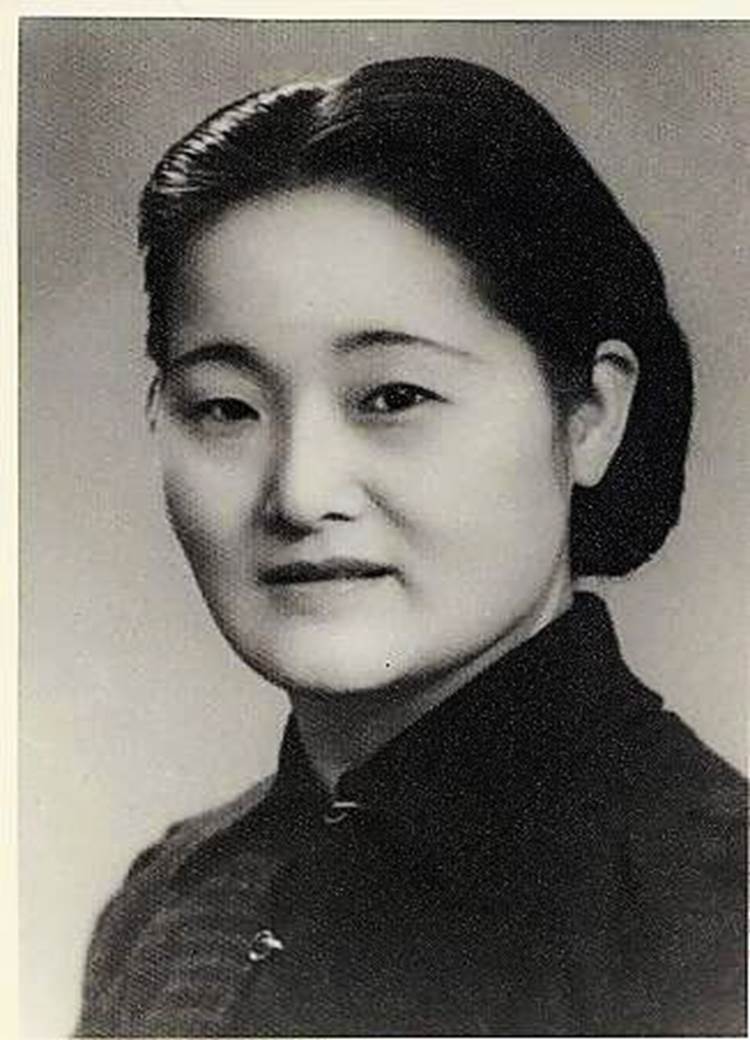

史良(1900-1985),字存初,中国著名法学家、政治家、女权活动家、社会运动家,中国民主同盟第四届中央主席,中华人民共和国司法部首任部长。1919年参加五四运动,曾任常州市学生会副会长;九一八事变后,联合各种妇女团体成立上海妇女界救国会,担任理事;1936年任全国各界救国联合会常务委员;因参加与领导抗日救亡运动被国民党政府逮捕入狱,为历史上著名的“七君子”之一,为民族、民主革命的胜利建立了不可磨灭的功绩。生前曾担任全国政协副主席、全国人大副委员长、司法部部长、民盟中央主席;1985年9月6日去世,享年85岁。

史良在执行律师职务期间,做了不少有利于民主革命的工作,曾冒生命危险,营救一些受国民党政府迫害的共产党员和进步人士,例如贺干臣(化名王文明)、贺学庠(化名王瑞卿)、熊瑾玎、邓中夏、任白戈、陈卓坤、方知达、吴仲超,左翼作家艾芜等人。

史良对建国后的法制建设有奠定基础之功,在1950年的第一届全国司法工作会议上,她作了《关于目前司法行政工作报告》,指导各地除设法庭或审判组外,还设立值日室、问事处、法医检验和执行、统计、档案等机构,以便民众诉讼。此外,该报告还强调法纪宣传和建立新的律师和公证制度。

中华人民共和国的第一部大法《婚姻法》实施,此法的修订离不开史良之力。如果说《宪法》是国家大法,那么《婚姻法》就是家庭的大法。数千年封建婚姻制度,包办强迫和男尊女卑第一次在法理上被推翻,妇女、儿童、老人的权益以及婚姻的自由纯洁有了一定保障。

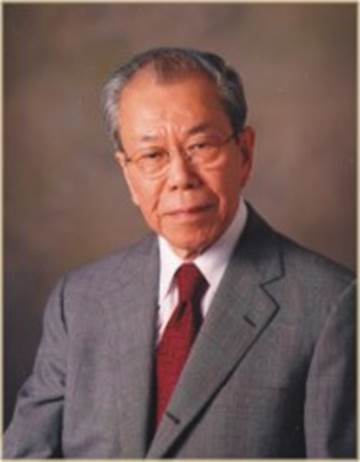

王健(1914-2007),男,江苏金坛人。1938年毕业于东吴大学法学院,同年获得中国律师资格。

王健教授自1938年至1945年期间在上海一家知名律师事务所执业。1945年二次世界大战结束后,王健教授被选任为上海上诉法庭法官,成为审判日本战犯军事法庭的成员,是当时颇有影响的上海审判日本汉奸法庭的五名主审法官之一。1941年至1950年期间,他还担任震旦大学、东吴大学和光华大学的法学教授。1947年,王健教授获美国哈佛大学法学院奖学金和法学硕士学位,他遂回中国继续从事律师职业并在东吴大学法学院授课。1949年他成为震旦女子大学的校长。 1952年王健教授应邀担任纽约圣约翰大学法学教授,直至1984年退休。1962-1963学年,他还是密歇根大学法学院的法学访问教授。1964年,他应美国前总统约翰逊(Lyndon B. Johnson)之邀出席为期四天的国际法和国际合作白宫会议。在从事法学教育和律师职业以外,王健教授还是美国仲裁协会的仲裁员。王健教授1984年退休后成为王和王律师事务所的资深合伙人,这是一家专门从事跨国法律事务、知识产权、外贸、合资等的律师事务所,客户遍布美国、中国、中国台湾及拉丁美洲和亚洲国家。王健教授1984年获纽约圣约翰大学校长勋章,1987年成为该校荣誉法学博士,1992年最终获得该校荣誉勋章。王健教授1938年获得中国律师资格,1958年获得纽约律师资格,1986年获得台湾律师资格。

史探径(1925-2005),男,江苏溧阳市人。1950年毕业于北京大学法律系,毕业后至1958年先后在北京市总工会和市劳动局工作。1958年被错划为右派,下放劳动;“文革”期间被遣送回乡。1979年调入中国社会科学院法学研究所;历任中国社会科学院法学研究所特聘研究员、中国社会科学院研究生院特聘教授、中华全国总工会法律顾问委员会委员、中国律师协会劳动和社会保障法专业委员会顾问、中国社会科学院老年科学研究中心理事。离休后曾任法学研究所特聘研究员和中国社会科学院研究生特聘教授。享受国务院颁发的政府特殊津贴。

研究领域为劳动法、社会保障法和社会法;出版个人专著一部,主编著作4部,参加合著40余部,其中主要成果有个人专著《劳动法》、主编《社会保障法研究》、《中国人权建设》;在《法学研究》、《中国法学》等刊物上发表学术论文《我国急需制定一部新工会法》、《我国急需制定劳动法典》、《中国劳动争议情况分析和罢工立法问题探讨》等论文60余篇,总计240余万字。专著《劳动法》获得1992年北京市劳动学会十年优秀科研成果专著类一等奖。

作为法学专家,曾参加《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》和多项劳动、社会保障法律、法规的起草讨论工作;曾主持国家社会科学规划项目《社会保障法研究》;合作主持中国社会科学院重点项目《中国人权建设》;参加法学研究所有关人权理论、经济法理论、法律体系构建、词书编撰等十多项重要课题的研究和写作工作。自1995年始受聘担任中华全国总工会法律顾问委员直至去世,另任中华全国律师协会劳动与社会保障法专业委员会顾问。曾获中国劳动法学研究会颁发的劳动法学研究杰出贡献奖。

史际春(1952- ),男,江苏溧阳人,1985年毕业于上海社会科学院法学研究所,师从罗马法权威周枏教授,获得法学硕士学位,后任教于安徽大学法律系,担任讲师。1991年毕业于中国人民大学,师从民法学泰斗佟柔教授,获得法学博士学位,并留校任教,先后担任副教授、教授、硕士生导师、博士生导师、经济法教研室主任、法学院图书馆馆长。1998年中共中央法制讲座课题组组长,2005年中央政治局讲座主讲人。兼任北京市人大常委及法制委员会委员、北京市人民政府顾问。1995年获首届全国高校人文社科研究优秀成果一等奖,2000年被评为国务院政府特殊津贴专家。主要研究领域为经济法、民法、公司法、竞争法、消费者权益保护法。主要论著有《经济法总论》、《论商法》、《企业和公司法》、《香港知识产权法》等,在《中国社会科学》、《法学研究》、《中国法学》、《光明日报》、《法学家》等刊物和国外刊物上发表论文二百余篇。

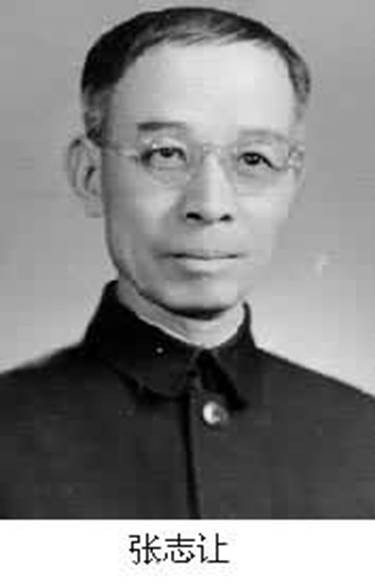

张志让(1893—1978),男,江苏武进人,中国当代著名法学家、法学教育家。早年曾求学于复旦公学,后留学美国哥伦比亚大学,回国后任复旦大学校务委员会主任委员,北京大学、东吴大学教授。张志让积极投身反帝反封建的大革命洪流,是一名热诚的爱国民主志士。1931年“九一八”事变后,积极参加抗日救亡活动,为营救爱国人士沈钧儒、邹韬奋等“七君子”进行了不屈不挠的斗争。中华人民共和国成立后,张志让出任新中国第一任大法官,并任复旦大学校务委员会主任委员,法学院教授,从事法学研究和审判工作。1954年,他参加制订中国第一部宪法。曾多次出席国际性法律会议和进行友好访问。曾出席中国人民政治协商会议第一届全体会议,被选为第一、二、三、四届全国人民代表大会代表,历任中国人民政治协商会议第五届全国委员会常务委员,第二、三届全国人民代表大会法案委员会委员,政务院政治法律委员会委员、法制委员会委员,最高人民法院副院长、中国政治法律学会副会长、中国—斯里兰卡友好协会会长等职,对法学研究和审判工作做出积极贡献。

陈盛清(1910-2009),男,江苏溧阳人,我国著名法学家。曾用名“陈说”,字仁卿,九三学社成员。作为中国法学会发起人之一,曾任中国法学会一、二届理事、三届名誉理事;中国法律史学会二、三届学术顾问,七届名誉理事;全国外国法制史研究会一、二、三届会长、四届顾问,七届功勋会员;安徽省社联二届副会长;安徽省法学会一、二届副会长,三、四届名誉会长;安徽省律师协会一、二届顾问;安徽省政协五届委员;安徽省老年学会副会长。自1935年至1949年上海解放前,著有《法律知识与青年》、《五五宪草释论》(均由重庆中国文化服务社总社出版)、《公证法要论》、《宪法要义》、《民法概要》法学论文约50多篇,分别刊载于《东方杂志》、《新中华半月刊》、《中华法学杂志》等刊物。1978年重返科研教学岗位后,除完成《法学词典》、《中国大百科全书·法学卷》“中国法制史”部分撰写审稿工作外,还主编了司法部、教育部统编教材《外国法制史》(初版、增订版)和国家“六五”重点科研项目《中国法律思想通史·辽夏金元卷》,并撰写法学论文20余篇,发表于国内外刊物上。1990年告别研究生讲台后,仍笔耕不辍,著有《包拯政治法律思想》一书,现正撰写《中华老年法学》,意在结合老年传统文化、老年法律文化,根据有关法律和《中华人民共和国老年人权益保障法》拟议有中国特色的老年法和有中国特色的老年法学,迎接祖国大陆与港、澳、台的老年化社会。

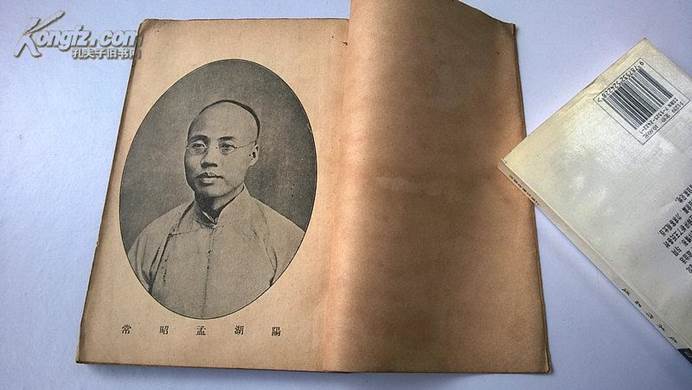

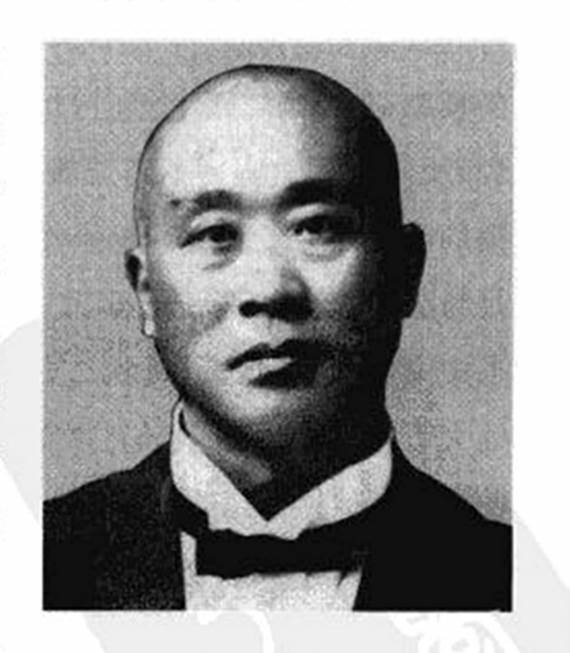

孟昭常(1871-1918),字庸生,别号沤风。武进(今常州市区)人。清末民初法学者、实业家。21岁考中举人。后到上海南洋公学读书。光绪二十九年(1903年)考取官费生,被送到日本法政大学留学。光绪三十一年回国,翌年与郑孝胥等在上海筹组预备立宪公会,任副会长。后又去日本组织法政学交通社,并在东京主编《法政学交通社杂志》,推动扩大君主立宪的宣传,办了一年停刊。光绪三十四年二月在上海创办《预备立宪公会报》半月刊,仍为主编。他先后在该刊上发表《咨议局选举章程问答》等10余篇配合清末立宪运动的文章。此外,为普及宪政知识,还编著《公民必读》读本。此书先后印行27版之多。宣统元年(1909年)二月,江苏成立咨议局,他当选为议员。翌年八月,进京向都察院呈递请愿书。不久,清政府接纳请愿者意见,成立资政院,他被选为全国议员,留在北京,参与制订《资政院议员选举章程》,并任《宪报》主笔兼法政学堂校长。宣统三年在上海成立民友出版社,聘请国内知名人士,翻译欧美和日本等国有关民主政治的文献,供国人借鉴。

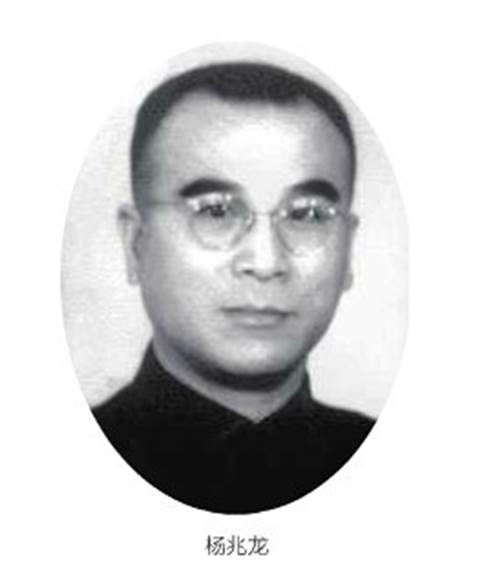

杨兆龙(1904—1979),男,江苏金坛人,字一飞,毕业于燕京大学和东吴大学;后获哈佛大学法学博士学位;通晓英、法、德、意等八国外语,对大陆、英美两大法系均有精深造诣;曾任推事、律师、宪法起草委员会和资源委员会专员、代理最高检察长等职;曾草拟《国家总动员法》、《战争罪犯审判条例》等法律;曾当选为中国比较法学会会长、刑法学会会长、国际刑法学会副会长等职;被荷兰海牙国际法学院评选为世界范围内50位杰出法学家之一;建国后境遇凄惨,先后被打成“右派”分子以及“反革命分子”,遭到关押,1979年不幸离世,1980年平反昭雪,恢复名誉。杨兆龙的著述,涉及刑事法、诉讼法、司法制度、宪法、立法、比较法和法律一般理论以及法律教育等诸多领域。

杨大文(1933- ),男,江苏省常州市人。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,婚姻家庭法研究所所长。兼任中国婚姻家庭研究会副会长,中国法学会婚姻家庭法学研究会常务副会长,北京大学法学院妇女法律研究与服务中心高级顾问。主要研究领域为婚姻法。代表作有《中国婚姻家庭改革的道路法律学习与研究》、《婚姻家庭法领域的区际法律冲突和司法协助》、《论无效婚姻》等。

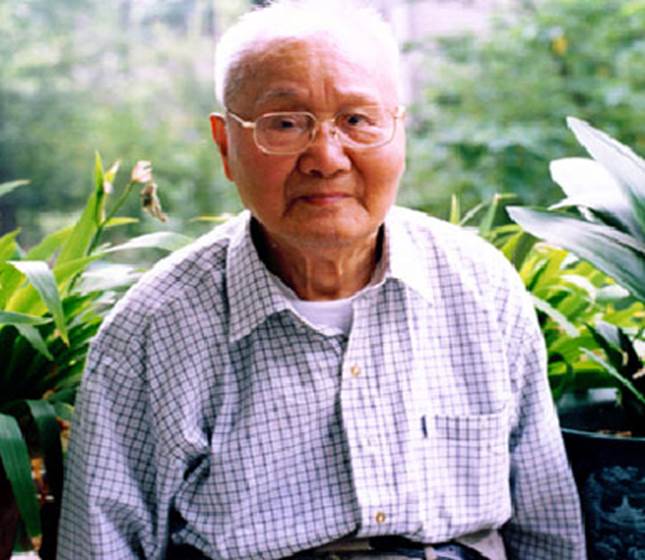

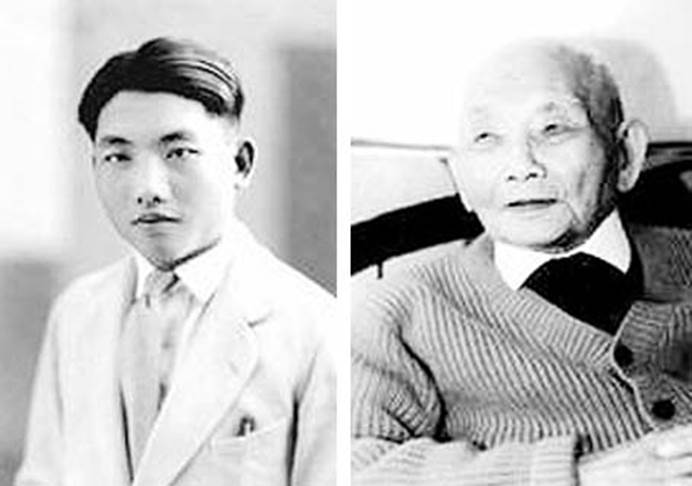

周枏(1908-2004),字叔厦,江苏溧阳人。中国罗马法泰斗,被誉为当今中国法学界“罗马法的活字典”。1928年中国公学大学部商科毕业,1931年在比利时鲁汶大学获政治外交硕士学位,1934年在该校获法学博士学位。回国后先后任教于上海持志学院、湖南大学、暨南大学等,讲授民商法和罗马法。十一届三中全会后,在西南政法学院、华东政法学院、安徽大学和上海法学研究所讲学,1980年任安徽大学民法学教授、研究生导师,直至1990年退休,主要著作有《罗马法原论》(中国目前最权威的罗马法著作)、《罗马法提要》等。

钱志豪(1916-1984),男,江苏武进人,上海震旦大学法学学士,法国巴黎大学法学博士。曾任法国国家科学院比较法学研究生导师,巴黎第八大学政治经济学系博导,法国国家科学研究中心特别研究专项《法中及中法英法律词典》总编,法国高等社科院当代中国研究中心中国法研究组主任,欧中协会中国法委员会主席。钱志豪教授一生致力于法学研究和交流,尤其擅长比较法学,一生发表论文100多篇。出版了包括《中国政制百科全书》在内的十余部专著,其中《新中国》艺术获世界性“法语作家协会”的“亚洲奖”。《中国社会结构及1978年宪法》、《重现的中央帝国,中华人民共和国30年》成为当时欧洲研究中国法律的学者的必读材料。他“特别愿意为中华民族的腾飞做些有益的工作”,满腔热情地向世界介绍新中国的法律、政制与建设成就,让世界了解中国,同时,把法国、美国、英国等世界各国的法律介绍给中国,方便中国学者研究。

陶希晋(1908-1992),江苏溧阳人。中央大学法学院肄业。1935年加入中国共产党。曾任江军区反蒋暴动行动委员会主任。1932年参与组织领导正太铁路职工运动和石家庄抗日救亡运动。后任中共石家庄市委书记,正太沿线铁委书记,晋中特委、晋冀地委、晋东地委书记,中共中央宣传部秘书,北平军事调处执行部驻石家庄小组中共代表,中共晋冀鲁豫中央局、晋冀鲁豫军区、华北人民政府秘书长。建国后,历任政务院副秘书长、政务院政法委员会秘书长、中央人民政府法制工作委员会副主任委员、中央政法干校副校长、国务院参事室主任(任职期间1954.11-1959.08)、广西壮族自治区科委副主任、全国人大常委会法制委员会副主任、第六届全国人大法律委员会顾问。是中共八大代表、第五届全国人大代表。陶希晋是新中国法制建设的领导人,当代法学家,对新中国人民政权和人民法制建设作出了突出的贡献。他参与了新中国第一部宪法《中华人民共和国宪法草案》(初稿)的起草工作,还参与了《惩治贪污条例》、《中央和地方人民代表大会组织法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》等法律法规的起草。

董康(1867—1947),男,江苏武进人,字授经,号涌芬室主人,中华民国时期著名政客。1889年考中举人,后又高中进士,并入清朝刑部工作,历任刑部主事、郎中。1900年义和团运动时,擢刑部提牢厅主事,总办秋审、兼陕西司主稿。1902年修订法律馆成立后,先后任法律馆校理、编修、总纂、提调等职,为修律大臣沈家本的得力助手,直接参与清末变法修律各项立法和法律修订工作。自1905年起,曾多次东渡,调查日本司法改革及监狱制度、裁判所制度等,聘请日本法律家来华讲学、帮助清政府修律等。1911年辛亥革命爆发,董康再次东渡日本留学,专攻法律。民国成立后,董康回国,自1914年起,董康先后任北洋政府中央高等文官惩戒委员会委员长、全国选举资格审查会会长、法律编查会副会长兼署大理院院长、法制编纂馆馆长、司法总长、财政总长、地方捕获审查厅厅长、法官训练所所长、广东高等法院院长等司法要职。

储槐植(1933- ),男,江苏武进人,中国著名刑法学家。1955年毕业于北京政法学院(已更名中国政法大学),后进入北京大学法律系任教,是当时北大法律系里最年轻的教师。储槐植视野开阔,思维敏锐,所思不拘一格,所言精辟独到,采众家之长,成一家之言,体现了可贵的创新精神。新中国成立后,先生于1951年考入原北京政法学院研习法律,1955年毕业后分配到我国最高学府——北京大学任教。1958年因受“反右”运动的牵连而被迫下放工厂“劳其筋骨”,后又发配至北京化工学校和第158中学“磨其心智”。直至1978年,经著名刑法学家杨春洗等先生的大力斡旋,储槐植先生才重新回到了他挚爱着的燕园,历任讲师、副教授和教授,1994年起获聘为博士生导师。2003年,在先生年届七十华诞之际,先生从其工作了近50个春秋的教书育人的岗位上光荣引退。2005年10月,储槐植教授被北京师范大学刑事法律科学研究院聘任为特聘顾问教授、博士生导师。2006年10月储槐植教授被中国法学会刑法学研究会聘任为顾问。储槐植教授刑法思想深邃、富含哲理,是“严而不厉”、刑事一体化等思想的首倡者,对我国刑法学的研究方法、刑事学科的设置等产生了巨大的影响。著有《美国刑法》、《犯罪场论》等专著以及文集《刑事一体化与关系刑法学》、《刑事一体化》。发表学术论文60余篇。